<2025年8月30日 更新

AKI通信 20年目のちょっとした改装

今年のこの酷い暑さ、魂まで持って行かれそう、気がつくとぼーとしている。皆様はいかがお過ごしですか。しばらくお知らせが滞ってしまい失礼いたしました。

しかし、ふっと気づくと夕方には元気の良い虫の音が、夏よ去れ!秋の出番だといわぬばかり。涼しさがこいしいですね。

この数ヶ月の間、ことのは もその周辺も ちょっとした様変わりです。お陰様で今年で20周年を迎えたことのはです。ふたりのオーナーも傘寿手前と傘寿越えとなり、終楽章に入りました。願わくば、荒れ狂う大河ではなくゆったりと流れる大河の一滴となり、名も知らぬ人々と手を取り合ってゆったりと海へと流れつきたいものです。

ことのはではある需要があり、1階と3階 に小部屋を造りました。囲まれた部屋にいると落ち着くもので、読書や思考、相談事にも最適です。2階は今まで通り、音楽や他の表現活動にレンタルしております。1階のギャラリーが少し小ぶりになりましたが、使い様によっては面白い展示ができると思います。費用もお安くして、気楽にお使いいただけたらと思っております。HPは間もなく更新いたしますが、なにごともご相談下さい。

様変わりといえば、お隣の焼き肉やさん、「牛角」が撤退し、新しく、「らーめん魁力屋」が京都九条ネギを持参して登場です。大看板の掛け替えには大きなクレーン車が天に届かんばかりに伸びて、一仕事していきました。夜中の12時までオープンと気張っていますが、旧16号ですから、夜は、車も少ないですよ。どういうわけか、私達は、まだ、食していません。「牛角」さんも20年近くよく頑張りました。チェーン店は強いですね。

なにかと節目の年といえば、ピアニスト永野光太郎さんのコンサート「作曲家シリーズ」も、お陰様で、10年目を迎えようとしています。2016年から、10人の作曲家の人生をピアノ曲を通して辿り来ました。ショパンから始まり、今年は、ドビュシーでした。この天才たちの人生を短い時間で辿ることは、不可能に近いのですが、演奏を聴き、お話を伺う中で、作曲家達の肉声に触れたのです。授かった天からの力を珠玉の作品にして残した天才達,ありがとう。また、培った実力を発揮して、毎回完璧な演奏とお話を聴かせてくださった永野光太郎さんにも心から感謝いたします。音楽は人間讃歌の道筋です。人間みんなの宝です。

チェンバロ製作者、チェンバリストとしてもご活躍の永野さんですが、今回、自作チェンバロの販売をされることになりました。2023年3月には、ことのはにて、〈モーツアルトの人生を辿る〉コンサートでお目見えした、あの美しいフレンチチェンバロです。

その時の様子は、永野光太郎コーナーの~コンサート通信Archive~にも残してあります。

そのほか詳しくは、~永野光太郎コーナー~でお知らせしております。先日、ご年配の方が、ホームの自室にチェンバロを置かれているのをテレビで見ました。弦楽器でもあるわけで、さしずめ大きめのギターというところですね。一つの作品の旅立ちに幸あれ!どうぞ、よろしくお願いいたします。

宇田川靖二は「画家達の仕事とギャラリー」の3冊目に取り組んでおります。2冊目を祝って頂き、じゃ,3冊目ね!と軽く肩をたたかれスタートしましたが、道半ばで、倒れるなど、みっともないことはできません。2冊目よりもさらに刺激的な本の誕生を楽しみにしていてください。なんて、プレッシャーにまけるな!。

現在1Fギャラリーにて 宇田川靖二の陶器を展示中です。

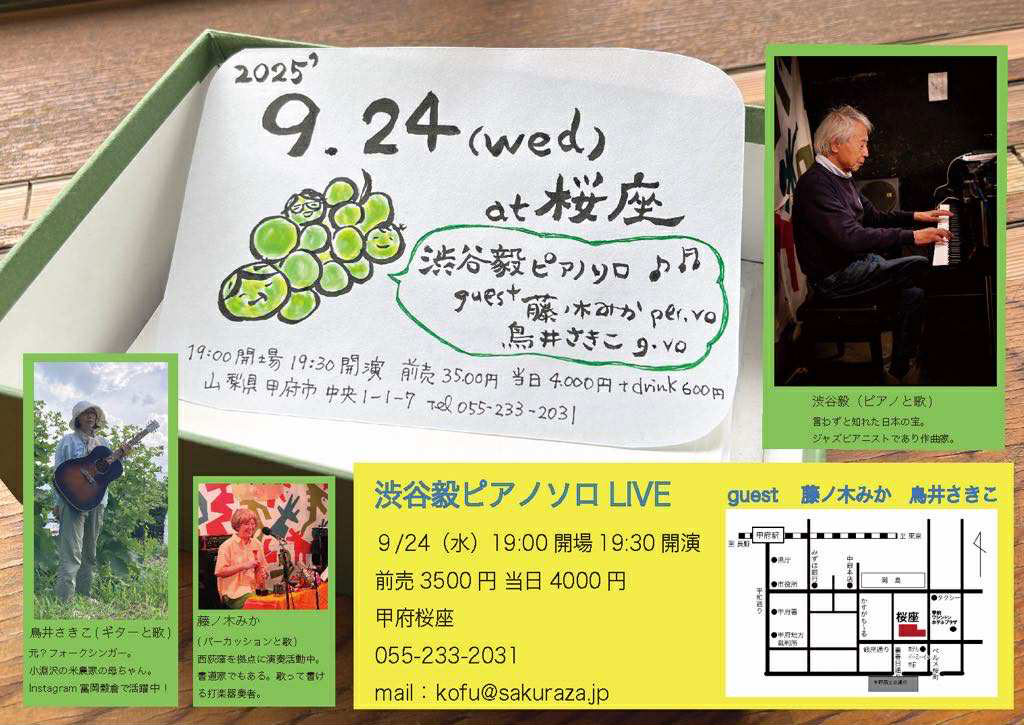

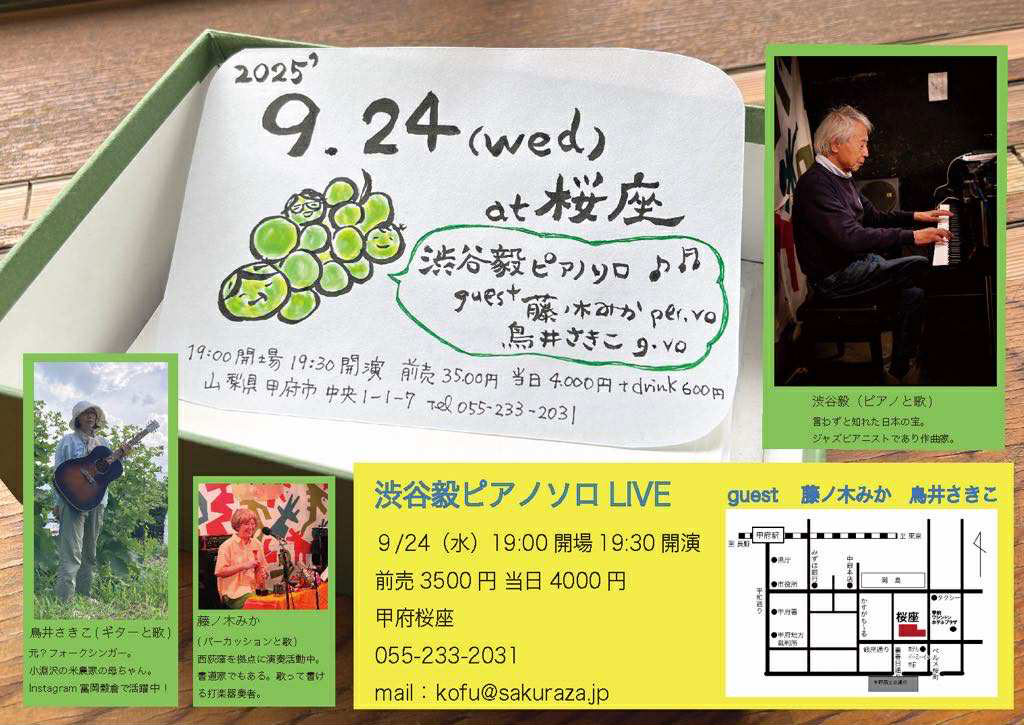

長くなって恐縮ですが、又私事でもあるのですが、ご容赦ください。私は兄弟姉妹4人です。長兄は91歳となり、10歳下で一番末が私です。4人ともさしたる大病もせず今日まで生き延びたものです。ありがたいことですが、今後どうなるか、それを考えると怖いようです。最近、次兄渋谷 毅(作曲家、ジャズピアニスト)の曲に興味を持ち、ライブに行ったり,楽譜をながめたりしています。このたび、長野県の小海のヤルヴィーホール(湖のほとりにあり、steinwayのすばらしいでピアノがあります。)

合併した小海小学校の校歌を作曲したご縁からのようです、その頃は,小海に秋がやってくるでしょう。独り身となった長兄の足下と、自分の足下にも気をつけて聴きに行きたいと思っています。詳しいことはチラシをご覧下さい。

長々とお読みいただき、ありがとう御座います。そんなわけで、終楽章は、ゆったりとしたテンポで参ります。皆様方も、これからこの狂った夏の疲れがでることでしょうから、十分ご自愛の上、秋の日日を味わい深くお過ごし下さい。

2025年8月30日 ギャラリー・スペースことのは 宇田川 彰

2025年5月31日 更新

AKI通信 2つのOB会

2025年5月3日「草原コール70周年記念拡大OB会」が行われた。場所は、武蔵小金井のレストラン「葦」。

食事している間に、一人1分間の自己紹介を42名。年配者だから、早口なもの言いもできないし、でもみな努力して、うまく時間内に収まった。というのも、私たちは、みな兄弟姉妹以上、あの小金井の学芸大学の汚い狭い部室で、ひがな一日、歌いほうけたものばかり。なんとかかんとか、最後のカデンツで、1曲仕上がり、・・・「次、○ページ・・」と誰かが言って、ゲザングのページをめくる、あの頃コロナがはやったら確実に集団感染が起きていましたね。だって、1曲の譜面を7~8人で密着して見て、唾飛ばしながら歌ってたのだもの、草原のみなさん、心あたりあるでしょう!

担当してくれた方々が立派な記念誌を作ってくださった。表紙には、草原コールの全25回の発表会のプログラムが紹介されている。自分はこのあたりに出演してたな~と曲目をながめていくと、見事に、歌い継がれている歌が、ずいぶんある。このたびは、思いがけず草原コール70年の歴史を自身で辿る機会を得た。

1955年・・・学芸大学のうたごえサークル「草原コール」が誕生した。70年前は、文字通り、くさっぱらだらけだった。戦後のうたごえ運動の流れの影響はあったであろう、とにかく自由になんでも歌える時代になった喜びの日々だった。

1963年・・・第1回の発表会。「母なるヴォルガを下りて」などいまでも歌っている歌ばかり、70年たっても、魅力ある合唱曲だ。

1965年・・・第3回発表会、杉並公会堂、「パレストリーナMISSABREVS」、「わたしを責めないで」(不肖私がソロをしたのだ!若気の声をききたい!だれか音源ないですか?)など。長井先生や学生指揮者、佐之瀬さん,深沢さんなどが活躍。長井先生には、発声法や、音楽性など教えていただいた。この後、私たちは卒業して、みんな、それぞれの人生に突入する。

そして、きょうここに集っている「もう一つのOB会」の方々の時代に移っていく。

1970年・・・第8回発表会。70年代にはいり、高松巌さんを指揮者として迎え、「4つのウクライナ民謡」「果てもなき荒野原」「I heard the voice of jesus]」など、いわゆる民族発声による合唱、また源語であるロシア語で歌うなど、高松氏の方向を受け入れ、深めた時期であったろう。第14回の発表会まではテーマ「民族発声による合唱」としていて、興味深い。5/3の交流会でも、ロシア語で歌ってくれたが、あの地声を生かした歌い方がわずかだが、残っていて、そこにとても親近感を持った。歌い終わったとき、どなたか、アルトの方かな?「地声万歳!」って言ってたようだったけど・・・。日本の民謡や、黒人霊歌なども歌っている。「音楽はすべからく実は民族音楽なのである」ということばをきいたことがある。

1978年・・・第16回の発表会がまた興味深い。テーマは「ことばはいらない スキャットで歌う古典名曲」とある。しかも、無指揮の形態の合唱が中心となる、とある。これはいい意味で、ことばがいらないほど、古典音楽そのものに、興味が深まっていったのだろうな、と想像する。

その頃、私たち60年代のOB会は、各職場で、多くは教育に情熱をそそぎ、家庭を持ったりして、でも、歌いたいね、と1年に1回の「夏の集い」を始めた時期だった。「夏の集い」が8回続いた頃、

「もう一つの草原OB会」も秋に行われる小金井祭で1年おきに、「431号室にてOB・OG会」を始めていた。その会が、本年まで、なんと!20回、続いている。これは40年間。60年代の私たちの「夏の集い」は48回、48年間続いている。やはり、私たちは双子の兄弟姉妹だ。

今日、2025年5月に「はじめまして」とお会いしたわけだけど、共通に愛し歌ってきた曲も、ぜんぜん違和感なく、すぐにとけこんで、合唱できましたね。先輩格なので、佐之瀬さんが指揮、深澤さんがキーボード弾いてくれましたが、「最高!、ご機嫌だよ!」と久しぶりに満面笑顔の指揮者をみて、よかった!と思ったけど、お祝いに禁断の煙が舞った!?のは・・

その喜びがいかに大きなものであったか、さっそく、5/9の例会で後輩たちが歌った「果てもなき荒れ野原」を歌うことになりました。またいつものように、私たちのために楽譜をつくってくれるでしょう。私たちの草原コールOB合唱団も20周年。人数も少なくなりましたが、月2回歌うことが、健康の源にもなっています。歌い継いでいくことのパワーここにあり!この会を企画、進行、運営し、遠くからも集ってくれた皆々様に感謝!感謝しかありません。ありがとうございました。お元気で!

2025・5・5 60年代の草原コールOB(1962入学) 宇田川 彰