本名 又重勝彦

1942年台湾生まれ。岩手県盛岡市出身。盛岡一高卒。

八王子市在住。絵本作家。

作品:

「かえるの平家ものがたり」「かえるをのんだととさん」「ずいとんさん」「うふふの動物たち」「日本の昔話かるた」「カガカガ」など

(以上福音館書店)

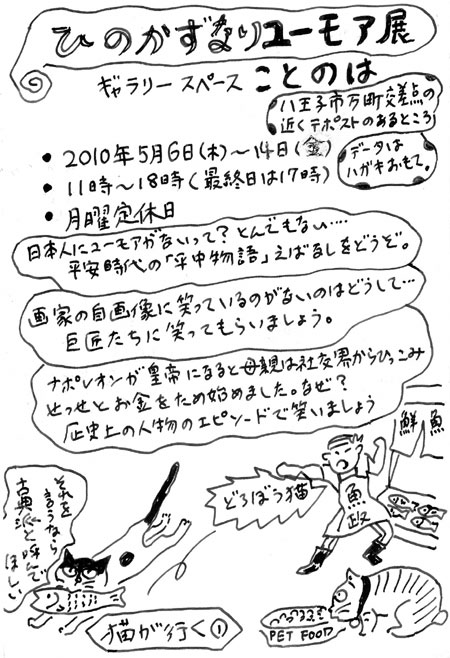

「ひの かずなり ユーモア展によせて」

文・宇田川靖二

人が笑うためには、どんな条件が必要であろうか?

人が笑うことができるため の、二つの条件を以下のように考えてみる。

一つは、私達が、何ものか相手に依拠し、何ものか相手に甘え、何ものか相手に許される ということ。

もう一つは、自分が、その何ものかである相手を「作り出せる」(その力をもって生まれている)ということである。

1、

先ず、「依拠・甘え・許されること」という条件の舞台についてであるが、例えば、笑いの芸能である「落語」をきいていて思うのだが、

落語が可笑しいのは、「こんな私ですみません、許してちょうだい」という, 謂わば「皆さまに対して甘エサセテイタダキマス」という意識の前提が存ってのことで、そのしつらえの内部で、心和む「笑い」が出現してくるように思われる。

この「皆さま」というものが、怒って威圧してくるような状況では、人はとても笑ってはいられないからである。

ここには、依拠するその相手が何ものであるのか、という問題と、甘えます、許していただきます、という笑う側の態度がある、という二要素が含まれている。

私達はしばしば孤独を求めもするが、その孤独もまた様々だが、それらは共同的な内部の情景のひとつにすぎない。

私達は、ことの始めから、母親に抱かれて、母親を相手に、母親に「依拠」し、母親に「甘え」、母親から「許(=愛)されていた」。

そして「笑うことができていた」、のだった。

そういう関係を土台にして、母親のみならず、相手となるものとの対話の関係を作って来た。

だから、私達には、何かに「依拠」していることが前提されている。

常に、そういう世界に、私達は生きている。

ここでの母親とは、勿論、代表例として取り上げたことばである。

従って、私達を抱えるその「母親」の意味に、ここで適当だと思われるものというのは、「社会」、謂わば、「共同性」というようなものであろう。

この、「人が依拠している共同性」について、私がよくイメージするのは次のような例である。

宇宙船に乗っていて、何かの不注意で、あっと思った瞬間に、自分がその宇宙船から切り離されてしまった。

宇宙船はみるみるうちに遠ざかってゆき、私は深い闇の中に消えてゆく。

この、地球からの、人類からの離別は、理解可能な表現の相手である仲間の全てからの離別であり、神からの抱懐をも失ったことを意味している。

これは、引力というものの物理的な不安定性というものでは勿論ないし、生命としての死(自然界における死)というものでもない。

このような性格の畏怖を与えるほどに、共同性は私達にとって、自己を支えている基礎なのだといってよいだろう。

だが、この「共同性=社会性」という基礎的関係は、私達に、意識的に直接自覚されているわけではない。

もっと深いところで私達を規定しているものだ。

それらは間接的に(=媒介的に)いろいろな姿かたち(=媒介項)をなして現れる。

私達は、例えば、或る時は、日本社会に依拠するのであり、郷里の風景に依拠するのであり、母親にであり、仕事や大衆組織の仲間にであり、たまたま行き合わせた酒場の、よく話が通じあった酒飲みどうし、の共同性に依拠するのである。

2、

このへんまで「相手の姿」が具体的になると、もう一つの条件である、相手を「作り出すことができる」という話題に移ることができる。

基礎的な、共同性は、「人であることによって」既に決定的にそなわっているものだが、具体的な場面では、個々人は依拠する相手のイメージを「作り出すことができる」し、日々作り出している。

「日本の社会に依拠している」という場合でも、もともとそれは個々人の作り出すイメージを通じて出てきた姿だということなのだ。

人の感性や思想によって、「依拠」「甘え」「許されること」に込められる期待感が異なり、それに従って、何がしかその日本のイメージは、様々に異なる内容を持っているはずである。

ましてや、酒場の知りあいに、何を期待して依拠しているのか、当人が込めた思いというものは、多様であり、謂わく言い難い。

そこでは、「解るねえ、いやあ解ってもらえた」という、母親や、社会に抱懐され得た、ちょうどそんな理解の関係が出現していると考えてよい。

だから、依拠する相手、甘える相手、許してくれる相手の姿は、先ずは、個々人が、内的な期待に伴って、理解されたい、抱懐されたいと願い、そして、頭の中に、自分の依拠する相手を描き出したその結果のイメージなのだ。

そうであれば、私達が、相手である社会に依拠し、社会に甘え、社会に許される、そういう関係にあるのだ、とはいっても、究極、私達は自己に依拠し、自己に甘え、自己から許される、といったイメージ関係をつくりだすのだ、と言える。

畢竟、「社会が=自分が」自分を許した時、笑いが現象し得る。

こうして、「笑うこと」が可能になるのだ。

3、

犬を飼っていたことがある。

そして、犬が笑うのを見たことがなかった。

解放感があったり、居心地がよかったりすれば、心和んで、犬にしても笑いたいところだろうと思うのだが、事実、居心地のよさそうな表情には出会うのだが、彼ら犬猫にとっては、笑うには、ハードルが高過ぎる、と思われる。

「自己が作り出したイメージに自己が許される」という関係認識の世界に住むには、いささか、犬や猫には、荷が重すぎるであろう。

有馬朗人(ありま あきと・俳人)の句に、

もうすでに 子猫が申す 好き嫌い

というのがある。

この句は、「擬人化表現」の「お話」ではない。

物質レベルの世界においては、物質そのものが、主体性を主張する、と考えることはできない。

*主体性( =「好き嫌い」の主張 =自然からの自由)

生命レベルの世界にしても、いわゆる下等な生物では、主体性というものは無く、「自然の摂理」に基づいて反応しつつ動いているだけだ、と私達には思われている。

しかし、猫の子供は、子猫々々とあなどっていると、人間様のような「好き嫌い」を、主張してくるようで、「子猫達には、主体(性)が在る」といってもよいようなものではないか!

という驚きや不思議を感じざるを得ない、というのが、この句であるといえよう。

或る時新聞に、アザラシ(?)の赤ん坊が放置されていたのを、人間が保護した写真が載っていた。

その写真のアザラシの赤ん坊は、保護された「心地よい環境」のために、それはそれは、人の赤ん坊の笑顔かと思えるほどの表情をつくっていた。

この意味は、「進化という意味の観点」から、アザラシはどこかで人の赤ん坊が笑うという世界に、長時間をかけて「意味転成」する、と解釈(意味付与)できる、ということだ。

この時、アザラシが背負った課題は、「どうしたら居心地のよい(=解放的な)場所へ、自分の主体性で自分をもってゆけるのか」、ということである。

そして、人の赤ん坊は、「居心地のよい所へゆくには、自己を解放するための関係イメージを、自分で生み出すのだ」、という大人の場所へ、まっすぐに向かうことができるのである。

逆に言えば、私達は、すでに赤子のようには笑えないのであり、ましてや、アザラシのように笑うことなどは不可能なのである。

この「笑い」の解放感(=居心地のよさ)は、「進化」を経た人であることの基本にかかわる。

生理的な意味で心和み、それ以上に、「社会に依拠し、甘え、許された!」

そういう関係性をイメージし得たから人は「笑えた」のだ。

このことは、人であることによって、すでに備わっている根源的な共同性=社会性、そういう関係認識を背景にして起きていると言い得る。

4、

言うまでもなく「笑えなくなったら危ない」ということを、人は誰でも直感的に知っている。

何が危ないのか。

「社会の基礎=人の基礎」である「諸々、お互い様」という個々人の基盤、それ自体がくずれる、という危なさでは恐らくないであろう。

人である、その初めから持っていた「共同性」が、簡単にくずれて、神も詩も失い、四面楚歌の細分化された状態に退行してしまう、そういう危機に、人が容易に陥るとは思われない。

むしろ、備わったはずのそうした能力(仲間をイメージ化する能力)が、発揮され得ず、抑え込まれてしまって、「依拠し」、「甘え」、「許される」共同イメージ化が閉ざされてしまうのだ。

そういう危機なのだと思われる。

人は「笑い」の解放感が許されないほど威圧されている日々にも暮らしている。

「自分を許してくれる相手との共同関係」を幻想することができない=笑うことができない、それほど追い込まれると、人は、はじき出されて敵対関係を幻想し、無差別に人を殺傷するような世界に入り込んでしまうこともあり得るであろう。

個人は、この、「許されるか」「許されないか」の緊張感のうちに、思想や芸術や政治や経済に関係しつつ暮らしている。

だから、「大災害や戦闘の混乱に、笑えなくなった子供達を笑わせて希望をつなごう」とする活動家もでてくるし、そして、絵の中の笑わぬ画家を笑わせて、世界の外側に出てもう一つ冷静な目で眺めてみようと企てる、その時のある解放感に出会おうとする人も出てきて不思議はない。(画、参照↓)

勿論たいへんな企てなのだが。

5、

皮肉な「笑い」や、蔑みの「笑い」というのもある。

その時、どんな姿の共同性を人は描いて、自己に「甘えていいよ」、「笑っていいよ」と語り、冷笑を作ることによって、自己の心を、共同的に了解し合おうとしているのであろうか。

この「笑い」は事情によって意味反転する。

「笑い」は、「敵を笑う」という言い方があるように、党派的なものである。

「表現としての笑い」は、たとえ無自覚であろうと、自己の共同体とか、自己の仲間とかに対して、自己の理解を軸に、特に限定して投げられた「笑い」なのであるから、「笑い」が、日常的実感から、和み親しむ平和な世界を現出するものだと信じられても、その和みや平和は、「自分の仲間」に対して、という構造のうちにある。

だから、党派性を持つのは当然である。

それゆえ、「敵」に対して、「笑い」は武器にもなり得る。

しかし、その党派性を超えようとするのも、進化するものとして、当然のなりゆきである。

ひのかずなりさん の仕事にはその辺が明確に意識されている。

「自・他」の共同性を越えて、もっと普遍へゆこうと願望した時、「ユーモア」ということばに、そんな気持ちが込められているのがよく理解できる。